邲之战发生在什么时候?是谁和谁打?

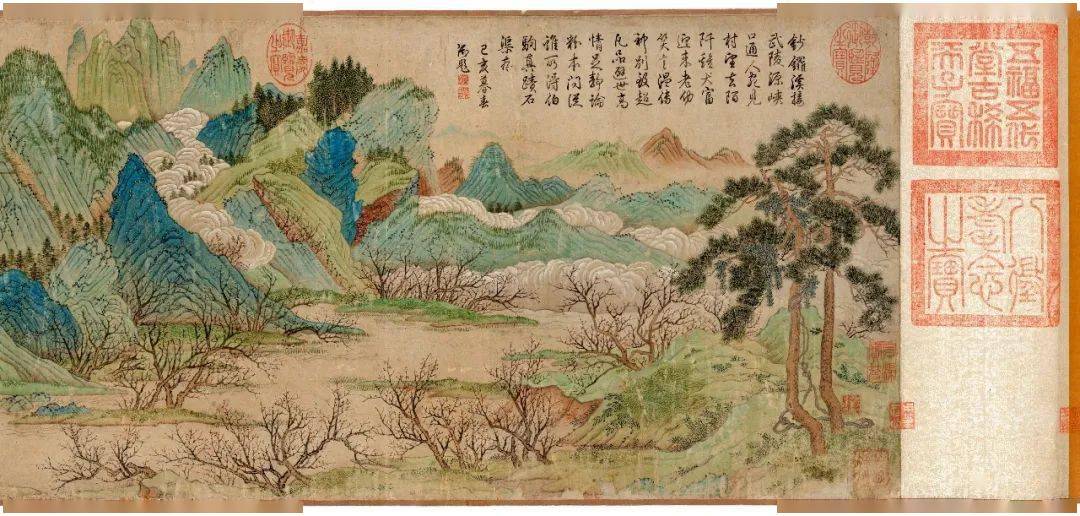

在春秋时期波澜壮阔的历史长卷中,邲之战无疑是浓墨重彩的一笔。这场战争不仅决定了晋楚两国的兴衰,更深刻影响了当时的政治格局。那么,邲之战究竟发生在哪一年?又是谁和谁之间的激烈交锋呢?

邲之战发生于公元前597年 ,是春秋中期晋楚两国争霸中原的第二次重要战争 。这一时期,晋国和楚国作为当时实力最为强大的两个诸侯国,都对中原霸权虎视眈眈 。

晋国在城濮之战后,凭借此战的余威长期称霸北方,中原诸多诸侯纷纷归附 。其政治上注重选贤任能,晋文公重耳流亡期间,身边就聚集了一批贤能之士,如狐偃、赵衰等 。回国即位后,晋文公对国内政治进行改革,加强了中央集权 。军事上,晋国拥有强大的军队,兵车众多,士兵训练有素 。经济上,晋国重视农业和商业的发展,为国家的强大提供了坚实的物质基础 。

楚国虽在城濮之战中受挫,但国力依然强盛,始终没有放弃争夺中原霸权的野心 。楚庄王继位后,重用孙叔敖、伍奢等贤臣,积极改革内政,发展经济 。楚国大力发展军事力量,兵强马壮 。同时,楚国通过一系列的外交手段,与周边国家建立联盟,扩大自己的影响力 。

郑国地处中原地区的咽喉位置,战略地位极其重要 。晋楚两国都清楚,谁能收服郑国,谁就能封锁对方在中原的扩张之路 。因此,两国围绕郑国展开了长期的争夺 。从周匡王五年(公元前608年)到周定王元年(公元前606年)的三年间,晋四次伐郑,郑屈服于晋 。而从周定王元年(公元前606年)到周定王九年(公元前598年)的八年间,楚七次伐郑,郑又转而依附楚国 。郑国在晋楚两大强国之间摇摆不定,采取“居大国之间而从于强令”的策略 。

公元前597年,楚庄王再次率领大军攻打郑国 。郑国难以抵挡楚军的攻势,最终臣服于楚 。晋景公得知郑国投降后,任命荀林父为中军元帅,率军前往救援 。当晋军抵达黄河岸边时,荀林父得知郑已降楚,认为出兵相救已无意义,便打算撤军 。然而,晋中军佐先縠却坚决主张与楚交战,以维护晋国的霸业 。他擅自率领所部兵马渡过黄河 。荀林父无奈之下,只得下令全军渡河,晋军在邲地与楚军对峙 。

郑国企图通过策动晋楚两国交战,使自己能够追随胜者,避免两国交替征伐 。于是,郑国派使者前往晋军,表明郑国降楚是迫不得已,请求晋军发兵击楚救郑 。这使得晋军内部再次就是否开战产生了严重的分歧 。

楚军为了麻痹晋军,先是两次派使者到晋军阵营求和 。就在晋国答应会盟之后,楚国又派小股部队袭扰晋军 。在楚军袭扰过后,晋国将领魏锜、赵旃违抗军令,擅自向楚军发起攻击 。楚军在追击过程中发现晋军前来接应的部队,误以为晋军全面发起进攻 。楚国令尹孙叔敖当机立断,命令早已严阵以待的楚军摆成三个方阵,全线出击 。晋军猝不及防,阵型瞬间大乱 。荀林父在慌乱之中下令抢渡黄河以躲避楚军攻击,晋军争船渡河,自相残杀,场面混乱不堪 。

邲之战最终以楚国的大胜而告终 。楚国在邲地大败晋军,一雪城濮之战失败的耻辱 。此役过后,楚国声威大震,鲁、宋等中原小国纷纷背弃晋国,转而依附楚国 。晋国则元气大伤,一时不敢南下与楚抗衡 。楚庄王也凭借这场胜利,奠定了自己“春秋五霸”的地位 。

邲之战是晋楚争霸过程中的关键转折点 。楚国通过此战成功打破了晋国长期以来在中原的霸主地位,实现了自己北上争霸的战略目标 。而晋国则需要重新审视自己的战略布局,调整内外政策 。这场战争也让其他诸侯国深刻认识到了楚国的强大实力,改变了春秋时期的政治格局 。

从军事战略角度来看,邲之战中晋军的失败主要源于内部意见不一,指挥混乱 。主帅荀林父犹豫不决,无法有效统一指挥军队 。而楚军则上下齐心,准备充分 。楚庄王善于听取不同意见,将领们也能坚决执行命令 。楚军还巧妙运用谋略,通过假意求和、小股部队袭扰等手段,成功扰乱了晋军的部署,掌握了战场主动权 。

邲之战作为春秋时期的一场重要战役,不仅展现了晋楚两国的军事力量和战略智慧,更反映了当时诸侯争霸的激烈局势 。它让我们看到了历史的风云变幻和政治格局的复杂多变 。通过对邲之战的研究,我们能更加深入地了解春秋时期的历史发展脉络和战争背后的政治、经济、文化等因素 。

看完文章,还可以扫描下面的二维码下载快手极速版领4元红包

除了扫码领红包之外,大家还可以在快手极速版做签到,看视频,做任务,参与抽奖,邀请好友赚钱)。

邀请两个好友奖最高196元,如下图所示: